羅城門というのは、都の城壁の事をさすのだそうですが、世に有名なのは何といっても京都・平安京の羅城門でしょう。

メインストリート朱雀大路の南門に、桁行七間(九間とも)、梁間二間の二重閣という堂々たる姿でそびえていました。

両側には東寺、西寺の大寺院が建つ威風堂々の門構えだったことでしょう。

現在、その存在を示す礎石や遺構は何も無く、ただ公園にひっそりと建つ「羅城門遺址」の石柱がロマンを掻き立ててくれています。

羅城門は都の荒廃の象徴だった

京の都の羅城門は、荒廃した姿が語られることが多いように思います。

各種文献や、謡曲に登場する描写がそのようだからでしょう。

特に芥川龍之介の「羅生門」が決定打ではないでしょうか。

学校の国語の授業で多くの人々の脳裏に刻まれるからでしょう。

実際の荒廃の歴史としては以下の通りです。

弘仁七年(816)大風で倒壊。

再建後の門も、天元三年(980)暴風雨で倒壊。

かつての威風堂々の門構えとは裏腹に、自然災害の前にはなすすべもなかったようですね。

その後は再建されることはありませんでした。

平安時代の公家・藤原実資の日記「小右記」に、藤原道長が寺院建立のため礎石を持ち帰るという記述が出ています。

この記述から当時すでに礎石のみの状態になっていたことがわかります。

それにしても流石は時の権力者・藤原道長。

なかなかの傍若無人ぶりですね。

有名な「今昔物語集」では、「羅城門上層ニ登リテ死人ヲ見シ盗人ノ語」という一篇のなかで、倒壊以前にすでに相当な荒れ具合だったことが語られています。

芥川龍之介の文学作品「羅生門」、それを基にした黒澤明監督の映画「羅生門」などの描写は、この話が題材であるため、その惨状を様々な人にイメージさせることになったのでしょう。

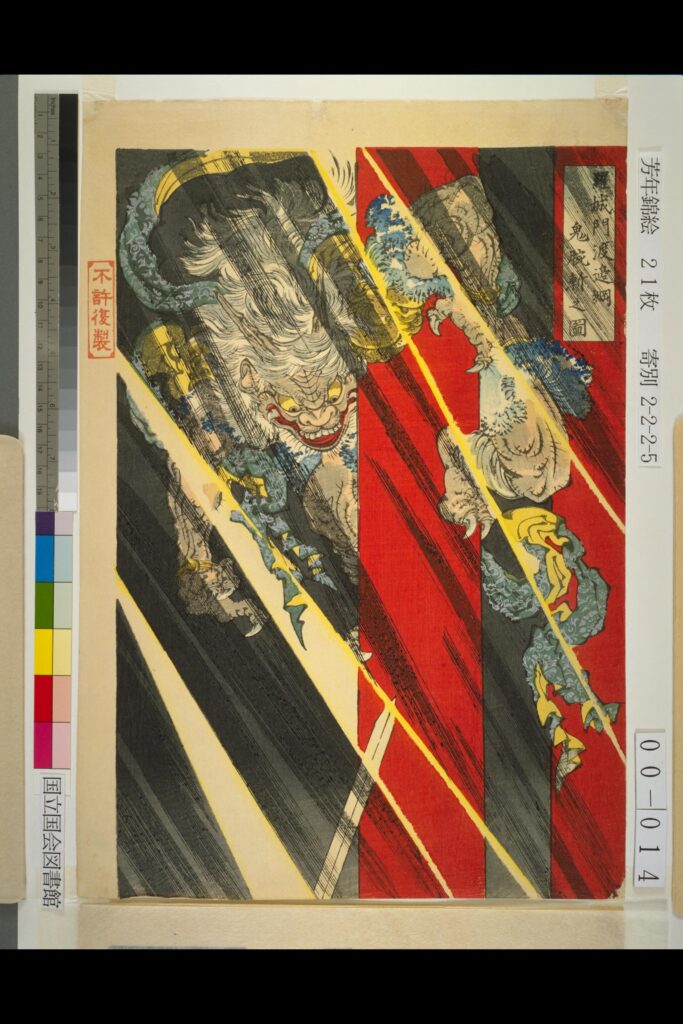

羅城門に鬼が登場!

時代と共に荒廃の一途をたどる羅城門に、ついに鬼が現れます。

謡曲「羅生門」には武士と鬼が羅城門で戦うという話が描かれています。

戦ったのは渡辺綱(わたなべのつな)という武士でした。

この人物は、藤原道長に仕えた源頼光(みなもとのらいこう)四天王の一人として有名です。

時は平安時代後期。

源頼光の屋敷での酒宴に集う四天王(碓井貞光、坂田金時、卜部季武、渡辺綱)と和泉式部の夫である平井保昌。

宴席での「羅城門に鬼がいる」という論争に端を発し、「王城の門に鬼の巣食う道理なし」と反論した渡辺綱が単騎羅城門に確めに向かいます。

そして舞台は驟雨の羅城門。

はたして鬼に遭遇した渡辺綱。

激しい戦いの末、斬り落とされる鬼の腕。

「時節を待ちて又取るべし」と捨て台詞を残して逃げ去ってゆく鬼。

「覚えとけ!今度取り返しに行くからな!」というやつですね。

謡曲「羅生門」はこれで幕となります。

この後日談として別の謡曲「茨木」に、老婆に化けた鬼が綱の屋敷に腕を取り返しに来るという話があるのです。

ところがここで登場する鬼は、酒呑童子の手下である茨木童子ということになっています。

本来、羅城門の鬼とは別の存在である茨木童子がしばしば同一視されることが起きるのだそうです。

まんまと腕を取り返し、忽然と姿を消す羅城門の鬼。

舞台映えする一場面。

まさしくリアル鬼滅の刃といったところでしょうか。

現代の羅城門址

壮麗な姿を誇った後、怪しい舞台となった羅城門の今はというと。

交通量も多い国道171号線、九条通に面した「唐橋羅城門公園」という小さな公園の中にひっそりと石柱のみが建っております。

礎石や遺構など何も残っていない現代の羅城門ですが、この付近の唐橋という地名は、羅城門の溝に架かっていた橋に由来するとか。

現在は東寺(教王護国寺)に伝来する木造兜跋毘沙門天立像(国宝)は、もとは羅城門上に安置され

ていたといいます。

日本史の教科書などで見たことがある有名な毘沙門天像ですね。

三彩鬼瓦(重要文化財)は、この門にあったものと伝えられています。

アクセス

市バス「羅城門」下車徒歩すぐ