大阪環状線「森之宮」駅下車すぐに、その名も森之宮神社(もりのみやじんじゃ)という小さな神社があります。

ここは正式には「鵲森宮(かささぎもりのみや)」という、日本仏法の父と言われる聖徳太子が唯一創建したとされる神社です。

日本で佛教を庇護して発展させた仏法の父・聖徳太子はなぜここに神社を建てたのでしょうか。

森之宮神社 概要

鵲森宮は大阪市中央区にある式内社です。

通称「森之宮神社」。

付近の地名である「森之宮」の由来となっています。

主祭神は用明天皇、穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇后、聖徳太子の三柱です。

奥社に天照大神、月読命、素戔嗚命を祀っています。

聖徳太子が物部守屋(もののべのもりや)と対立して大きな戦を起こしたことはよく知られていますね。

この戦いの際、戦勝祈願に四天王を祀ることを誓い、ついに崇峻天皇二年(589)に物部守屋を滅ぼします。

その戦の最後の拠点となっていたのが森之宮一帯でした。

戦のあと、この地に四天王を祀る寺「四天王寺」が建立されます。

その時に両親である用明天皇、穴穂部間人皇后を祀り、寺の鎮守として建てたのが鵲森宮というわけです。

二十五年後、寺は現在の天王寺の地へ移転しましたが、鎮守である鵲森宮はそのままこの地に残されました。

そのため、残された地は「元四天王寺」と呼ばれていました。

鵲森宮という美しい社名の由来は日本書紀に記述が残されています。

聖徳太子の命により新羅へ渡った吉士磐金(きしのいわかね)が二羽の鵲を持ち帰り、難波の社(森之宮神社の森であるとされる)で飼ったという記述から、後に社名になったという伝えています。

森之宮神社 境内

神社周辺は駅前の繁華な通りであり、交通量も多い賑やかな場所です。

ビルに囲まれた小さな境内には、本殿の他にも面白い史跡がありました。

●五幸稲荷社

宇賀御魂命(うかのみたま)を祀る日本唯一の神社。

日本唯一とは何を指すのか、謎のお稲荷さんです。

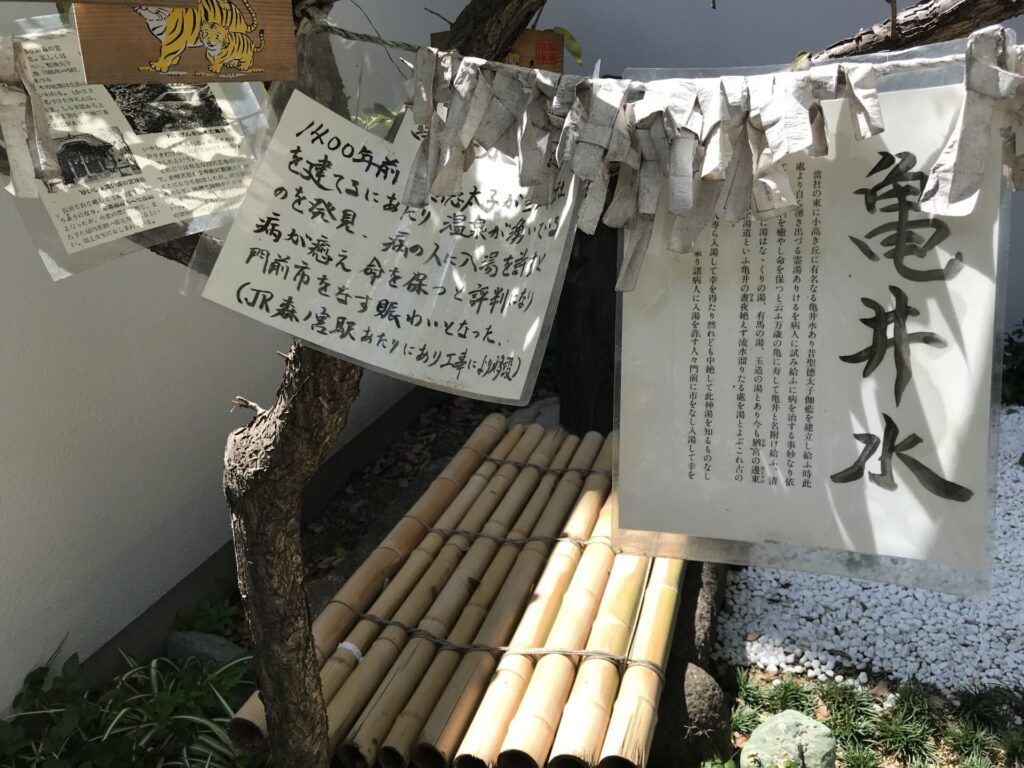

●亀井水

付近に沸いていた温泉を聖徳太子が亀井水と名付けたという長寿の名水。

後に四天王像と共に四天王寺に移され、現在の亀井堂がそれであるとされる。

近畿三十六不動の亀井不動堂ですね。

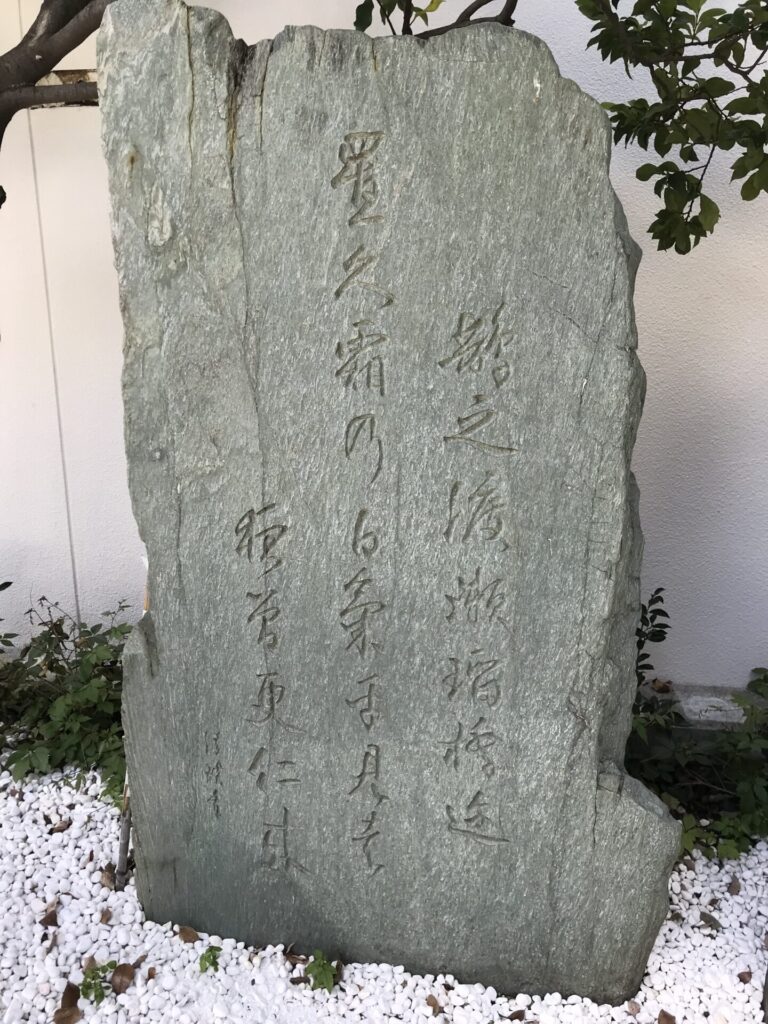

●大伴家持の歌碑

百人一首にもとられている大伴家持(おおとものやかもち)の有名な歌「鵲の 渡せる橋におく霜の 白きを見れば 夜ぞ更けにける」の歌碑があります。

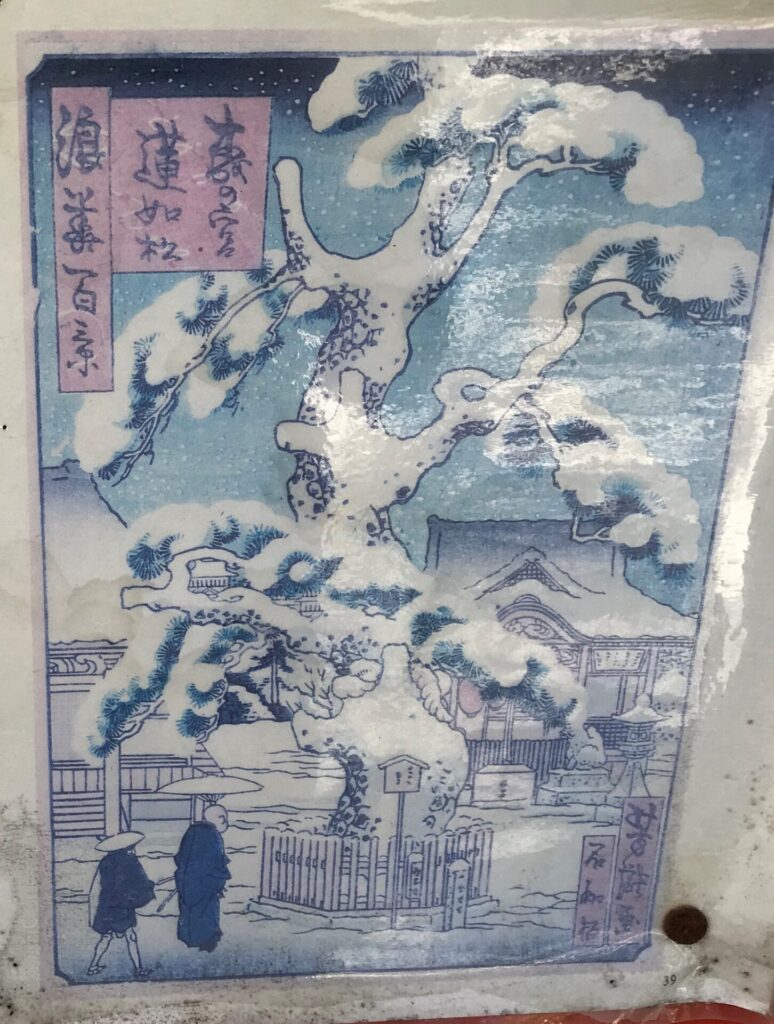

●蓮如松

かつて蓮如が石山本願寺築城の際、宗門の繁栄を祈ったといわれる松についての記述が残っています。

残念ながら明治の頃にはすでに枯死して現在は何もありません。

鵲森宮の鵲と家持の歌

社名にある鵲(かささぎ)とは、朝鮮半島や中国北部に多く生息する、日本のカラスによく似た鳥です。

全体が黒く腹部が白色で、羽を広げると白い部分が扇のようで美しいと言われる鳥です。

別名「コウライガラス」。

コウライとは高麗を指しますから、この鳥が朝鮮半島由来であることが分かりますね。

鵲といえば七夕伝説で登場する鳥としてよく知られています。

この鳥が橋となって織姫を彦星のもとへと渡すというロマンティックな伝説です。

この故事にならってか、河内国の天野山から鵲杜(かささぎのもり)東側に流れ込む天野川に、明治の頃までは「鵲橋」が架かっていたそうです。

天野川、鵲橋、鵲杜、鵲二羽献上の話、この連想が大伴家持の「鵲の~」歌碑の由緒を説き、社名の鵲が腑に落ちることになってきますね。

鵲森宮の旧名は「鵲杜(かささぎのもり)」と言われていました。

アクセス

JR、地下鉄「森ノ宮」駅下車すぐ